- A+

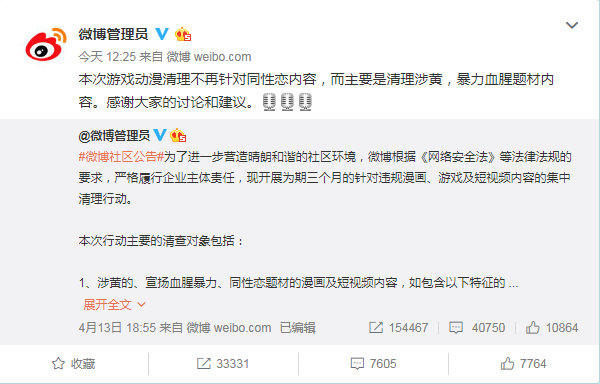

日前,新浪@微博管理员的一则社区公告引起了舆论场的轩然大波,公告称“为了进一步营造晴朗和谐的社区环境,根据《网络安全法》,微博开展针对违规漫画、游戏及短视频内容的集中清理行动”,其中同性恋题材的短视频与漫画赫然在列。舆论普遍认为,新浪微博此举是针对同性恋群体的歧视。

紧接着,一波声援同志群体的行动开启,微博上一个声援此事的话题#我是同性恋#得到了6亿的浏览量和55万讨论——这一话题曾被短暂删掉,后又得到恢复。

4月16日,@微博管理员转发这条微博,称“本次游戏动漫清理不再针对同性恋内容,而主要是清理涉黄,暴力血腥题材内容”、“感谢大家的讨论和建议”。这被看作对声援行动的回应和新浪微博的让步。

在这两条微博公告发布之间还有两件与同志群体相关的事,号称内地首部过审的同志电影《寻找罗麦》上映,而人民日报发评论称同性恋不是病,并似乎在暗批新浪微博的公告。长期以来,“被污名”和“不可见”被认为是主流话语中同性恋社群的基本形象,与之相对应的倡导行动则以“发声”和“被看到”为目标,但现实环境正日趋复杂化,公权力和商业资本都纷纷参与到这场形象塑造中。

在这多股力量你方唱罢我登场的角逐中,同志群体又是如何形塑自己的身份的呢?本文分析了近期诸多典型事件,涉及社会管理、公共卫生、消费文化等领域,并访谈了数位同志,试图为大家勾勒出一幅相对更真实的中国同志群体形象图谱。

社会管理视角下的性边缘实践

在社会管理的场域中,“同性恋”并没有被“忽视”,公权力始终凝视着“同性恋”。这个“同性恋”更多地不是一种身份,而是一种行为,而且主要是指男男性行为。

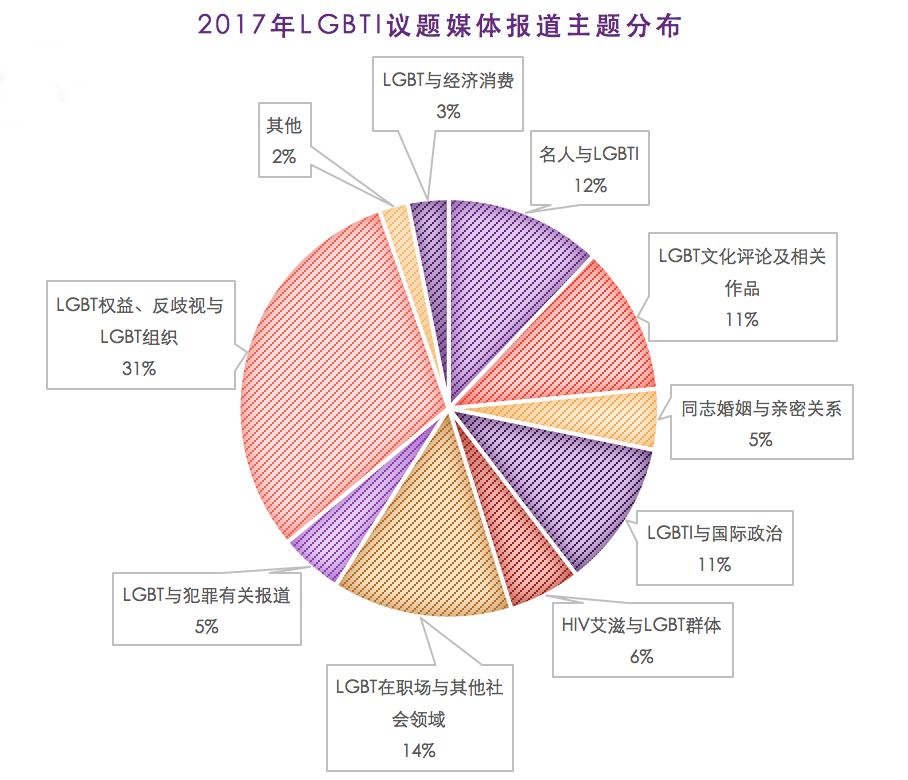

3月19日有这么一起新闻,深圳多名男性在宾馆内“聚众淫乱”,同时在网络上进行直播。当地警方对其进行了逮捕,通报中还指出其中四人是HIV携带者。这类新闻形象曾经是主流媒体报道中最常见的同性恋形象,不过这一类型的同志新闻比例已经不断滑落。2017年度彩虹媒体奖媒介监测数据显示,LGBT与犯罪相关的报道在所有LGBT报道中占比为5%。

2017年度彩虹媒体奖媒介监测数据,主流媒体对LGBTI议题的报道主题分布情况

公权力更多地将“同性恋”理解成一种性边缘实践,而这种性边缘实践多游走于灰色地带,甚至违反“法律”。出于公序良俗与社会管理的需要,公权力尤其积极地介入到男男性行为者的性边缘实践中去,将原本属于私领域的公民性自主纳入到公权力的管理范畴。

郭晓飞在其博士学位论文《中国法视野下的同性恋》中指出,1997年刑法取消“流氓罪”后,同性恋实现了某种程度上的非罪化。但与此同时,有来自官方或半官方的声音想推动同性“聚众淫乱”入罪,从而使其对性边缘实践的管理“有法可依”。2015年,全国政协委员孙建方在两会提案建议:“法律对于卖淫、聚众淫乱的惩处仅限于异性间,应补充同性淫乱行为的规定。”而学者李银河就此的评论是,聚众淫乱本身就是一个过时和错误的法律。

4月15日,微信公众号“人民日报评论”发表文章《“不一样的烟火”,一样可以绽放| 随笔》,文中同样提出了类似的观点:“正如网络上的不少内容,如果涉黄涉暴、违法违规,不管是那种性倾向的内容,都应该坚决清理。”

人民日报的评论其实是社会管理框架下的延伸,它实质在创造一个“好同性恋”的规则界限——不涉黄涉暴、不哗众取宠。该评论的意思是,当同性恋者符合这些守则时,其权利是得到尊重和保障的,但如果逾越了管理界线,那么后果就是被清理。

问题是,如此的“好”与“坏”是一项全由管理者制定的标准,而且标准模糊而多变。

另一个客观事实是,男男性行为者(MSM, Men who have Sex with Men)之间的确存在着更为多元的性实践,这些实践往往处于社会的边缘位置,比如多人、BDSM、药品使用等。现实告诉我们,管理者对多元的感知从来是迟钝的,甚至不希望看到边缘化的多元,这时候,“一刀切”的定性与“扣帽子”,实乃势在必行。

公共卫生视角下的“关怀”对象

公共卫生视角下的同志形象,比起前述的社会管理视角,要稍显温情。对于公共卫生工作人员而言,男男性行为者是感染性病与艾滋病毒的“高危群体”,需要得到更多关注。中国疾病预防控制中心专家吴尊友在接受媒体采访时提到,在全国1888个艾滋病监测哨点中,针对男同群体的有107个。

一些恐吓式的防艾“宣传”,反而让恐慌与仇恨在社群中散布。图片来源:环球网

在媒体报道里,男同性恋者和艾滋病经常捆绑在一起。不过现在公共卫生工作者与媒体业已意识到,以往的防艾宣传和报道有污名化男男性行为人群之嫌,而且不利于鼓励其主动检测,因此防艾宣传中开始强调要“关怀”男男性行为人群。据笔者在广州某大型医院的了解,HIV检测对检测者的友好度在提高,一方面医护工作人员的态度友好,另一方面是被检测者能获得包括补贴在内的物质支持。

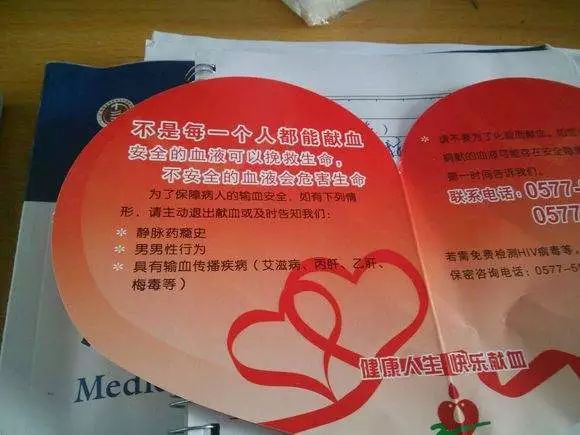

与这种温情脉脉的关怀态度相对应的,是根据我国现行法律,有男男性行为历史的男性,不被允许无偿献血。国际上也有很多国家和地区有着类似的法律规定。如此看来,“关怀”与歧视,实为公共卫生政策的一体两面,背后的逻辑也是相当实用主义的“防艾”目的。

无偿献血,与男男性行为者无缘。图片来源:搜狐网

这样就不难理解,在男同性恋者以外,其他性少数群体在公共卫生视角下连“关怀”都没有,是完全失语的。最明显的是跨性别群体,跨性别群体对医疗的需求是被忽视的,激素服用和性别重置手术在正规医疗系统下,难以得到满足。至于在一些医学量表和测试中,性少数的选项也是不存在的。

消费主义与同性恋正典

此次微博内容清理,涉及到了诸多耽美内容,新浪微博账号@微博管理员称之为“腐、基、耽美、本子”。耽美文学的同志形象呈现,同样是以男同性恋为主的,同时遵循着某种自发的消费主义逻辑:角色多为世俗意义上的成功男士,集高、富、帅于一身,而且角色之间的关系模式基本照搬传统异性恋中一对一、“男主外女主内”的忠贞关系。

同人耽美作品,图片来源自网络

而在社群内部,也出现了一种“同性恋正典”倾向:同性恋群体为了证明自己其实并不是“变态”,获得主流社会的认可,而将自己往主流价值上靠拢,这价值观也不外乎高学历、高收入、不是HIV感染者。

现实中,可以说消费主义和同性恋正典正在“合谋”。最近是泰国的泼水节,这一原本只是民族节日的节庆,因为可以肆无忌惮地“湿身”与裸露,吸引了不少中国男同志。看到社群消费力的商家,当然乐见于此,而男同志们也乐见于此,他们能欣赏美好的肉体。就连一些同志NGO也乐见于此,他们看到了社群需求,看到了可见度的提高。

问景(化名)称自己为顺性别男同性恋者,他最初在接触到耽美文学后,才意识到自己可能不是一个异性恋者。“大概是初一(2007年)的时候,我在上网,随意浏览了一下,就看到了腐女吧。当时腐女吧在百度贴吧的排位很靠前,所以很容易就能看到耽美文。我好奇点进去看了看,就接触到(这些东西)了。”当时他觉得看这些作品比较开心,但又会存在一定的隔离感,也自然没有完成身份认同。到了初三,他自己真正地喜欢上了一个男生时,他才意识到自己原来是男同性恋者。

酷儿阿若(化名)也是从耽美文学开始了解到同志领域,TA从初二开始接触同性的网络小说和同人作品,其中以美剧的衍生cp为主,之后在微博上认识了有同样兴趣的性少数群体的朋友,TA说:“当时挺羡慕她们勇敢自信地在微博上表达自己的欲望和展现真实的性取向,她们既是性少数群体,也是女权主义者,她们让我产生了一种找到团体的归属感。”

耽美文学以及各种同志商业活动,的确在帮助提高同志群体的可见度,也许还能帮助同志群体增加身份认同感。但其塑造的形象也带来了一些问题,例如在男同志群体中常见的“身材焦虑”。至于一些无法在主流价值得得到认可的同志,例如穷人、残障者、HIV感染者等等,TA们不仅依旧不可见,甚至会使得其在同志社群中也处于被排挤的位置。

异性恋-同性恋,也是一种二元

这一次针对“同性恋”群体的集中清理,确如舆论中普遍认为的那样,是针对同性恋群体的歧视甚至打压。而新浪微博对其社区内容审查准则的修正,的确是同志运动的阶段性胜利。但事情并没有那么简单。

首先,公权力对公民私人空间的家长式管理与介入,是此次集中清理得以成立的权力结构土壤。无论是提出同性“聚众淫乱”的入罪,还是艾滋预防的积极介入,公权力全方位参与到公民的私人生活当中。这样的垂直权力结构确实让政策得以有效推行,“令行禁止”,但公民也丧失了许多自由选择的余地,包括了拒绝公权力介入的余地。这种权力结构依然遵循着“运动式治理”的逻辑,不改变这个结构,类似的“清理”就无法避免。

其次,内容审查机制实质上是“人治”而非“法治”,所以审查准则前后矛盾、朝令夕改的情况才屡屡出现。一通电话,一份文件,就能决定内容的“生死”,社区管理条例名存实亡。如果不能够建立起一个成文的社区矛盾调解机制,以及一个足够明晰并且能够执行的内容审查条例,那么“自我审查”乃至“自我阉割”的惴惴之气,便在社群中肆意蔓延。

自我审查的漫画,图片来源:网络

再次,“同性恋”被集中针对,同时也是酷儿文化以及多元文化的消退与失语。视听节目通则以及诸多事件显示,对于舆论场而言,“同性恋”一词的曝光率要远远高于其他词汇。甚至在“同性恋”之中,男同志群体在媒介上的曝光率也是更高的,前述也提及到这一现状。这一方面造成了“异性恋-同性恋”性倾向二元对立呈现,另一方面阉割了原本丰富多元的酷儿社群文化。身份政治,有身份才有政治,其他身份在舆论场中不见,只可能造成酷儿文化的搁浅。

风铃(化名)是一位女性双性恋者,按照她自己的话来说,叫做“喜欢女性到喜欢男性的比例稳定在8:2到9:1之间摇摆”。对于主流话语中“同性恋”一词的高度显化,以及“异-同”性倾向的对立造成双性恋的失语状态,风铃自己不会觉得不舒服。但她自己比较害怕被别人异化,所以她很享受现在自己(双性恋)躲在角落的状态,这样她就不会受到比较多的攻击。

自我认同为酷儿的阿若,觉得这个身份在大众传播领域的可见度相当低,但一旦呈现出来大多是不想被各种标签束缚,遵循并自由地表达内心欲望的形象,所以TA觉得很舒服。

游行现场中有人举着“We’re here, we’re queer”牌子

Photo via Instagram /@leopardprintelephant

也有民间行动者在试图重塑同志群体的多元形象。广州高校彩虹小组的小喜子(化名)曾负责一门名为《社会文化与多元性别》的公选课,她认为这门公选课以一种“润物细无声”的方式悄然改变着学生们对同志形象的认知。“在这个空间里(课堂),学生面对的是活生生的同志,能对TA建立更感性的认识;倡导者则可以及时通过学生的非言语交际获知更多的信息,知道学生们对TA讲的内容有什么反应,也可以知道学生感兴趣的点在哪里。”

根据小喜子的介绍,公选课尝试让学生们分组去探访广州同志NGO,像智同、同城、直同道合等。“这颠覆了倡导者主动去改变大众认知的权力结构。我跟的那个小组去探访了直同道合,参加了TA们的一场线下活动。这个小组后来就这个事情做了展示,效果很好。TA们半自愿地去接收信息,比起单纯地上课要事半功倍。”

注:“酷儿”是对性少数群体的统称,但这一词没有明确的边界,其中蕴含着对身份政治和不平等性阶序(乃至社会结构)的强烈批判,有着颠覆传统、逾越常规的意味。

此次微博的态度转变,的确是大家共同行动所推动的胜利。借此机会,笔者希望大家能谋求社会管理结构与同志文化呈现更深层次的改变,让丰富多彩的彩虹大旗,自信独立地在阳光下张扬。

彩虹本就应与阳光为伴。图片来源:视觉中国

欢迎在留言区评论

你对酷儿/同志文化的理解